はじめに

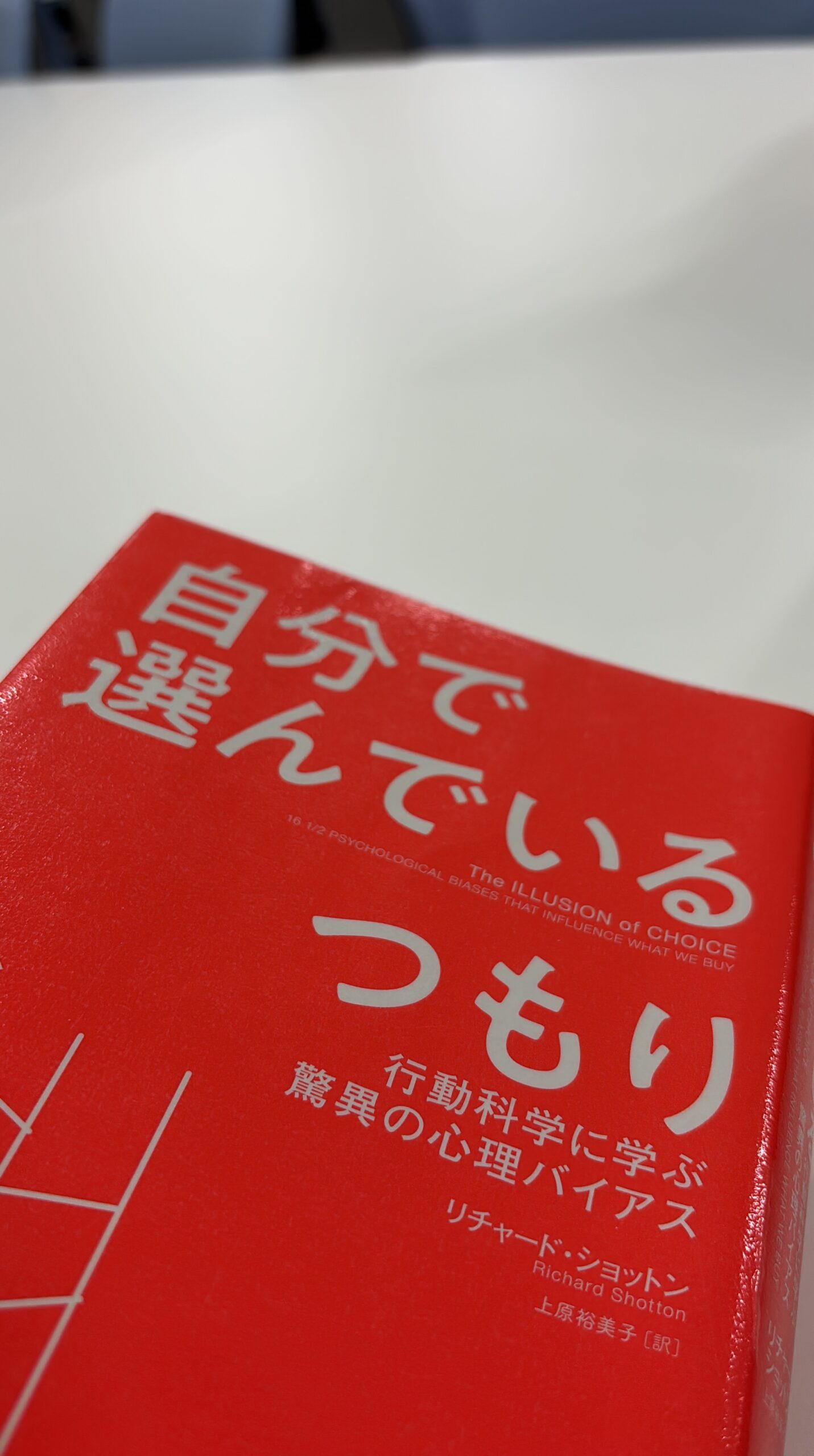

リチャード・ショットン著『自分で選んでいるつもり』は、行動経済学や心理学をベースに、人が「自分の意思で選んでいる」と思い込んでいる決断が、実は環境や言葉の仕掛けに左右されていることを解き明かす一冊です。

本記事では、本書を読んで刺さった心理バイアスを、自分の体験談を交えながら紹介します。

日常の出来事と重ねて読むことで、より身近に感じられる一冊でした。

極端回避(コンプロマイズ効果)とは?真ん中を選びたくなる心理

外食のメニューでも、家電量販店でも、つい「真ん中の値段」を選んでしまう。

日本人の国民性だと思っていたけれど、心理学では「極端回避(コンプロマイズ効果)」と呼ばれる普遍的な現象。

高すぎると「無駄遣いかな」と不安になり、安すぎると「質は大丈夫?」と疑ってしまう。

だから無難に真ん中。財布と体面のバランスを取ったつもりで、実はバイアスに転がされているだけ。

それにしても「極端回避」って名前、詠唱破棄された破道の呪文みたいでカッコいい。

分母無視(デノミネーターネグレクト)とは?数字マジックの罠

1/10 と 9/100。確率は同じなのに「9」という数字に惑わされる。

これが「分母無視(denominator neglect)」。

響きがやたらスタイリッシュで、PSYCHO-PASSの世界なら色相判定されてしまいそうな用語だ。

思い出すのは大学時代の引っ越し。

節約のために友達が運転するハイエースで荷物を運んだんだけど、

「一度通った道は2度と忘れない」と謎の自信を見せる彼。

いやそれ、どういうアドバンテージ?と思いつつ任せていたら、案の定、内輪差でガツン!

側面がベッコリ…。

返却のとき店員さんが一生懸命「どこですか?」と凹みを探してたけど、

あまりにデカすぎて逆に気づかない。

人の目は「派手すぎるもの」をかえって見落とす。

数字の「9」に惑わされるのと同じで、大きさに翻弄されるのは僕らの性なのかもしれない。

ズンチャッチャ効果とは?親近感が錯覚を生む心理学

「陽気なドイツ音楽=ズンチャッチャ」という例えは笑ったけど、怖い話でもある。

人は“知ってる気がする”だけで親近感を持って信じやすくなる。

どうでもいいけど「ズンチャッチャ」って、なにやらBLEACHのウェコムンドにいそうな……。

聞いたこともないのに「知ってる感」がわいてきて、なんか既視感すら覚える。

これこそが親近感ヒューリスティックのなせる業だ。

損失回避(ロスアバージョン)とは?「割引に弱い」人間の性

「赤身75%」と「脂肪分25%」。同じ意味でも後者のほうが印象が悪い。

これが「損失回避(loss aversion)」。

僕もよく「割引されてると元値が高いのに買ってしまう」ことがある。

本当は定価なら絶対に手を出さないのに、「値引きされた今を逃すと損」と思ってしまうのだ。

冷静さよりも「損したくない」という気持ちの方が強い。

それにしても「損失回避」「極端回避」……こう並ぶと妙にBLEACH臭がする。

思わず「……なん、だと?」と口に出そうになる。

公平性の欲求とは?サルも怒る“損してでも罰したい”心理

「損してでも不公平を罰したい」という性質。人間だけじゃなくサルにもあるらしい。

合理性よりも「公平さ」を優先するから、制度が不公平に見えると人は強烈にストレスを感じる。

職場でも「誰かが年休を取った」だけでぶつぶつ言う人がいる。

その日、自分が休みたかったわけでもないのに。

「誰かの得=自分の損」と感じてしまうのだろうか。

まるで他人が宝くじを当てたのに、自分の財布が減った気分になるような不思議。

最近「欠乏マインド」という言葉を知ってから、そういう人を見るとむしろ哀れに思う。

人の得を「よかったね」で済ませられないのは、豊かさよりも欠乏に心を支配されている証拠かもしれない。

霊長類にもあるってことは……霊長類最強のあの方にも!?

リアクタンスとは?禁止されると逆にやりたくなる心理

「絶対に押すなよ?」と言われたら押したくなる。

これは「リアクタンス(reactance)」という心理反応。

昔、子どもがまだ本当にちっちゃい頃、ダイソンの送風機みたいなののリモコンを触ろうとしていた。

触られると困るから「これ触ったら爆発しちゃうから、絶対触っちゃダメだよ?」と脅しをかけたら、子どもは真剣に「うん!!!」と返事。

これは効果あり!と思って安心していた。

ところが夜中、ふと目が覚めたら、暗がりの中で子どもが正座してリモコンを超連打していたのだ。

「見られてないなら自由」――これぞリアクタンスの極み。

人は「やれ」とアクセルを踏ませようとされると反発する。

でも「やってもいい」とブレーキを離すように伝えると、不思議と自分からアクセルを踏み出す。

行動を促すときは、押すよりも“自由にさせる”方がずっと効果的だ。

まとめ:バイアスを知ると選択が変わる

本書で紹介されているバイアスは、買い物や人間関係、職場での判断にも直結するものばかりです。

「自分は自由に選んでいる」と思っていても、実際には環境や言葉に転がされている。

それを知っておくだけで、ちょっと冷静に選べたり、逆に仕掛けを活かした伝え方ができるようになります。

今日のひとカケ🧊

「選ばされていると思うと悔しいけど、素敵な人に転がされるなら悪くない⭐︎」

コメント